立秋之后,千年斗局揭秘!

北京的城市化进程加快后,有几年的初秋似乎都听不到蛐蛐叫声了,反倒是搅拌机和砂土车的轰鸣声让那些酷热的日子更加焦躁难熬,近来京城的环境和绿化明显向好,于是晚上遛弯儿,走在小区的花园里,又听到蛐蛐们的低吟浅唱,不禁想起流沙河先生的名诗《就是那一只蟋蟀》:“在你的记忆里唱歌,在我的记忆里唱歌,唱童年的惊喜,唱中年的寂寞……”

作者:呼延云

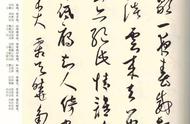

十里河华声天桥市场卖蛐蛐 摄:胡铁湘

儿时我曾经长期住在位于虎坊桥的姥姥家,立秋一过,舅舅们就拿着手电筒,带我翻墙根儿逮蛐蛐,那时城南破烂得不行,尤其万明路后边那一溜胡同里,到处是摇摇欲坠的砖房,完全无法想象这里在民国时曾经是大名鼎鼎的“城南游艺园”之所在,野草长得有半人来高,蛐蛐的叫声此起彼伏,清脆得像刚从架子上摘下的小黄瓜,人的脚步一走近,它们就停止了鸣唱,可是尽管如此,经验丰富的舅舅们还是能将它们翻出并拿下……可惜我从小就害怕各种昆虫,所以听听叫声尚可,连走近了看都是不敢的。

北京的城市化进程加快后,有几年的初秋似乎都听不到蛐蛐叫声了,反倒是搅拌机和砂土车的轰鸣声让那些酷热的日子更加焦躁难熬,近来京城的环境和绿化明显向好,于是晚上遛弯儿,走在小区的花园里,又听到蛐蛐们的低吟浅唱,不禁想起流沙河先生的名诗《就是那一只蟋蟀》:“在你的记忆里唱歌,在我的记忆里唱歌,唱童年的惊喜,唱中年的寂寞……”

人到中年,其实听什么唱什么都是一样的寂寞,回到陋室中便打开电脑,蘸着寂寞写一篇关于蛐蛐的“叙诡笔记”,起笔既然要惊人,就从中国“促织学”的开山鼻祖——大奸臣贾似道谈起吧!

一、天子:明宣宗的一千只促织

初识贾似道,是在《上下五千年》里,写他的那一篇有幅配图,我迄今记忆犹新,贾似道蹲在地上跟几个貌美的侍妾一起斗蛐蛐,后面有个人正哭笑不得地拍他的肩膀……

这里描绘的是《宋史》中所载一事:“襄阳围已急,似道日坐葛岭,起楼台亭榭,取宫人娼尼有美色者为妾,日淫乐其中。唯故博徒日至纵博……尝与群妾踞地斗蟋蟀,所狎客入,戏之曰:此军国大事耶?”襄阳保卫战这一决定南宋生死的大战打得如火如荼之际,贾似道却忙着跟群妾斗蛐蛐,客人问他:您这是在忙军国大事吗?少年时笔者只觉得这是讽刺,后来读书多一些了,才悟出这其中还有一层意思,是指贾似道曾经写过一本书,书中认为斗蛐蛐也是一种“治国之术”,此书就是中国第一部斗蛐蛐的专著——《促织经》。

中国斗蛐蛐的最早的记载,见于宋人顾文荐所著《负暄杂录》一书:“父老传,斗蛩亦始于天宝间,长安富人镂象牙为篓而畜之,以万金之资,付之一啄,其来远矣。” 蛩即蛐蛐,此句大意是斗蛐蛐这件事始于唐玄宗天宝年间,而且那时围绕此项娱乐制作的“周边”就已经非常高档。而到宋代,斗蛐蛐更成了市民最常见的娱乐活动,特别是南宋,举国上下斗蛐蛐成风,比现在的搓麻还要全民化,贾似道作为理宗时代的权臣,在治国上连业余水平都谈不上,但在斗蛐蛐上却是专业级选手,作为资深玩家,经验一多就难免想与别人分享,于是写下来一万四千余言的《促织经》,从“赋、形、色、胜、养、斗、病”七个部分总结了蛐蛐的选择、饲养和决斗的经验,其中序言部分有这么一句:“夫一物之微,而能察乎阴阳动静之宜,备手战斗攻取之义,是能超于物者也,甚矣!促织之可取也远矣!”大意是说从促织身上可以了解阴阳之变,领悟战略之道,确实值得好好向它学习啊!所以,《宋史》中的那位客人才拍着贾似道的肩膀问:“你这是在领悟军国大事之道吗?”

中国古人特别喜欢见微知著,赏花学做人,养虫学打仗,看个餐具都能知道国家兴亡……惜乎多半是胡扯,元军的铁骑到底是比蛐蛐的牙齿厉害,南宋还是亡了,但民间斗蛐蛐的风俗却丝毫不受影响,到了明代甚至更盛,尤其宣宗朱瞻基,迷恋到了发痴的地步,《万历野获编》卷二十四载:“我朝宣宗最娴此戏,曾密诏苏州知府进千个。一时语云:‘促织瞿瞿叫,宣德皇帝要’。”更有人给他取了个“促织天子”的外号。后来蒲松龄写《聊斋志异·促织》,开篇即云:“宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。”亦可一证。

皇帝尚如此,百姓更积极。陆粲在《庚巳编》中记载了很多明人斗蛐蛐的趣事,有一篇写他自己的同乡张廷芳的,张廷芳“好此戏”,可惜每每斗输,这种比赛当然不是“五毛钱一把”的,导致张廷芳“至鬻家具以偿焉,岁岁复然”,终于落得个倾家荡产。他天天求神拜佛地祈祷自己能翻盘,夜里做梦梦见一个神仙对他说:“不要忧愁,我派黑虎前来帮你,他的化身就在天妃宫东南角树下,你赶紧去寻找。”一觉醒来,张廷芳飞奔到天妃宫东南角树下,“掘土获一蟋蟀,深黑色而甚大”。用它与别人的蛐蛐斗,无往不胜,“旬日间获利如所丧者加倍”。张廷芳欢欣不已,可惜到了冬天,黑虎死了,“张痛哭,以银作棺葬之”。

二、宠姬:跟贾似道的女人斗蛐蛐

不知道《聊斋志异·促织》现在在语文课本上还有没有,至少笔者上学那会儿是有的,此篇大概可以算是古代笔记小说中有关斗蛐蛐最知名的篇章了,其实另有一篇在清代也很有名,只是近世以来渐渐被人遗忘,那就是长白浩歌子所著《萤窗异草》中的《斗蟋蟀》。

“促织之戏,肇自宋明,沿及近世以来,遂流为赌具,日出为市,好事者多从之,醵钱合斗,恒至数十缗不止。”

京城有个姓杨的,靠着斗蛐蛐发了大财,他有个儿子,“颇聪慧,貌且秀美”,姓杨的也不督促儿子念书,天天带着他到街市上斗蛐蛐,杨子长大成人后,别无所长,唯独对怎么养蛐蛐斗蛐蛐知道得门儿清,正好有个在杭州做官的人,亦酷好此戏,请姓杨的跟他一起去杭州帮他养蛐蛐,姓杨的年老体衰,便把这项工作交给了儿子。杨子与那官员“往居杭”,有一天听说灵隐寺等地方有上好的蛐蛐,便跟官员告了假,“往觅之”。他带着两员小吏,携罩持筒,在茂林芳草间寻找蛐蛐的踪迹,薄暮将归,却一无所得,正缓步于白沙堤上,忽见一肩舆缓缓而来,后有二婢从之。等到了杨子面前,舆中人突然掀起肩舆挂着的帷幔问道:“虫伯乐竟在这里吗?”

杨子一看舆中人,乃是一貌美至极的女子,“神魂顿失,蚩然木立”,一个婢女对他说:“我家娘子姓顾,家住清波门外,嗜好斗虫,恳请先生前往一观”。杨子半边身子都酥了,哪里会拒绝,遣那两个小吏回去,自己兴冲冲地跟在肩舆之后。没多久,来到了清波门外,天已向晦。杨子见眼前一座高门华屋,虽不甚修整,而宽广异常。有很多的奴仆,都穿戴着圆帽青衣,看上去不像是当世的装束。“杨子心颇骇异,不得已而随婢入”。

“庭后高屋五楹,花竹绕砌,遥闻喓喓之声,清如戛玉,即所蓄之大蟋蟀焉”。顾娘子延请杨子进屋,对他说:“我听说你家传挑选、饲养促织的方法,又来自京城,见多识广,所以想邀请你来谈谈心得。”这时天已彻底黑了下来,“遍室皆燃巨烛,辉煌如昼”。杨子四下望去,不禁目瞪口呆,“四壁皆以文楠为架,异锦装璜,上列细泥陶器数百具,制绝精工,皆虫也”。顾娘子一声令下,侍婢们铺红毯于地上,设锦裀,置斗盆,斗盆以瓦为质而饰金于外,刻镂雕文,更极匠巧。于是杨子挑了一只蛐蛐,与顾娘子所选蛐蛐开斗。

数局下来,杨子的蛐蛐连连告负,他年轻气盛,说自己去院子里逮一只,结果还真的捉到一只“锐喙劲足,铁背金头,昂昂然真英物”的蛐蛐,顾娘子看了看笑道:“咱们这局赌一把吧,你要赢了,我把这锦裀和斗盆送你,你要输了送我什么?”杨子一听大囧,因为他身上并没有带任何值钱的东西,拱手说自己一无所有,顾娘子羞答答道:“你若输了就把自己送给我吧!”

杨子一听,肠子都悔青了,暗想早知如此就应该逮一缺胳膊少腿儿的蛐蛐来,谁知一较之下,杨子的蛐蛐还是输了。接下来当然是相携入房,解衣宽带了。

事毕,顾娘子含泪对杨子说:“其实我是鬼不是人,我生前本乃贾似道的宠姬,他喜欢斗蟋蟀,我也陪他一起娱乐,直到身死国灭,你看到的这些斗蟋蟀的器具,都是他的故物,昨天见你风流玉立,才做一夕之欢,就此别过……”

杨子大惊失色,眨眼之间,便见高门华屋俱已不见,“略一回顾,则荒坟三处,屋宇杳然”,他吓得好久才能迈开腿走路,踉踉跄跄地奔走了半天,才回到官员的官署之中。

这则笔记,前面清新,中间情色,收尾诡异,与《聊斋志异·促织》的风格与情愫大不相同,但有一点是殊途同归,那就是对权贵阶层沉溺于游戏而给国家、百姓带来巨大灾难和痛楚的控诉。

三、将军:斗场里的“变幻大王旗”

《斗蟋蟀》一文提及的杨子身在京师而于促织之道见多识广,也确是实情,明清两季的北京,已经将斗蟋蟀发展成一种全体市民无不参与的文化,“斗盆筒罐,无家不贮焉……壮夫士人亦为之”。崇彝所著《道咸以来朝野杂记》所述,晚清北京内城玩蛐蛐“应以后马家厂(旧鼓楼大街后马厂)杨氏为首,且历数十年不衰败”,杨氏为内务府汉军旗人,又是河督钟祥的后代,人称“钟杨家”,算是名门望族。而参与斗蛐蛐者,除了贩夫走卒,牵车引浆之流,还有谭鑫培、余叔岩这样的京剧艺术大师、盐业银行总经理岳乾斋、中南银行经理郑润生这样的金融大鳄和收藏家郭世五等人。

明末的刘侗、于奕正二人一起撰写的《帝京景物略》,写北京人捉蛐蛐多在清明节上坟时,“或制小袋以往,祭甫讫,辄于墓次掏促织,满袋则喜,秫竿肩之以归”。不过这时的蛐蛐还不能斗,而要养,养到七八月间再将他们投入“战场”。清末富察敦崇所著《燕京岁时记》引用乾隆年《日下旧闻考》的史料“永定门外五里胡家村产促织,善斗,胜他产”,这则记录其实已经‘过时’,清末民初,京城盛产蛐蛐的地方早就不止胡家村一地,西山福寿岭、寿安山、黑龙潭南北二三十里以内、关沟、苏家坨、十三陵一带,都盛产好斗的好蛐蛐,每到立秋,上述地方聚满了各路玩家去“掏蛐蛐”。

老北京斗蛐蛐,分上中下三等。下等就是三五个小孩抱着粗制瓦罐或搪瓷茶缸,蹲大槐树底下斗,赢者弹输家的脑门儿,至不济赔上俩玻璃球仨洋画,中等多是在自己家中“雅斗”,以点心、水果或一元大洋为输赢,纯属消闲取乐。

上等的规矩可就大了去了:白露前后“开盆”,设局的地方要选在大院落,先发大红请帖请参加者莅临,然后设司秤、记账和监局三人。司秤的负责给蛐蛐过秤——这跟拳击比赛一样,分清轻中重量级,同级别的选手才能较量,记账的把重量写在条子上交给蛐蛐的主人,蛐蛐的主人携带相应的蛐蛐参加相应的“重量级”的斗局,而斗局正式开始前,由监局人与双方商议赌注的大小——北京的赌注最多不超过百元,一般几十元,少者五至十元。一旁的观战者可以随彩(行话叫“跳井”),其实就是押注。

两只蛐蛐在斗盆里一搭牙,监局的便大叫“搭牙”,意思是战斗开始。蛐蛐相斗,也分不同的风格,有的是见面就掐,叫“快口”;有的是任你怎么用探子醒盆也纹丝儿不动,然后出其不意地突然发起袭击,这叫“智咬口”;还有上来用腿踢对方,等对方抵挡时声东击西,咬住其要害的,这叫“奇巧口”;最可怕的有一种蛐蛐,凶狠个儿大,任对手怎么挑逗都不反应,抓住时机一口咬住头或脖子等要害,胜负立见!监局人恣要是一喊“提”,就是通知双方已成定局,请马上把各自的蛐蛐提出,结束战斗。

这种斗局,众目睽睽之下,作弊很难,唯一的机会就是在领到记账人给的条子之后,偷偷以小换大,就是把重量级选手派到轻量级赛场上去,不过行家里手往往不用秤量,一眼就能看出蛐蛐的大小轻重,所以此种作弊的成功率很低,一旦被识破,肯定要身败名裂。

民国初年,军阀混战,纵使京城百姓也叫苦不迭,袁世凯称帝之时给很多武将加了将军的封号,偏偏斗蛐蛐这一行也好给蛐蛐封个“某某将军”,所以哪路军阀斗败,斗局中便会出现与之封号相称的“将军”,如张勋复辟失败后一堆蛐蛐叫“定武将军”,张作霖离开京城后,斗局上又出现好多全须全尾的“盛武将军”,一旦这些将军在斗局中败下阵来,往往叫好声和哄笑声响成一片,京城百姓总是能从各种角度表达他们对时局的真情实感。

今天的京城,已经极少见到斗蛐蛐的场景了,纵使在城南一些尚存老北京风貌的地方,也是遍地棋牌室,不闻斗局声,排除娱乐方式的选择越来越多,斗蛐蛐这种“纯天然”的游戏已经和抖空竹、滚铁环一样少人问津之外,最重要的原因恐怕还是城市化进程的加速让蛐蛐无处生息……所以当再一次听到它们的叫声时,便觉得分外的珍贵和难得,杜甫写《促织》:“悲丝与急管,感激异天真。”百年来我们失去的天真还有多少,恐怕已无计可数,亦无迹可寻。

来源:北京晚报

编辑:TF077

鲁公网安备37020202000780号

鲁公网安备37020202000780号