王艳婷解读:中国书法的四大魅力

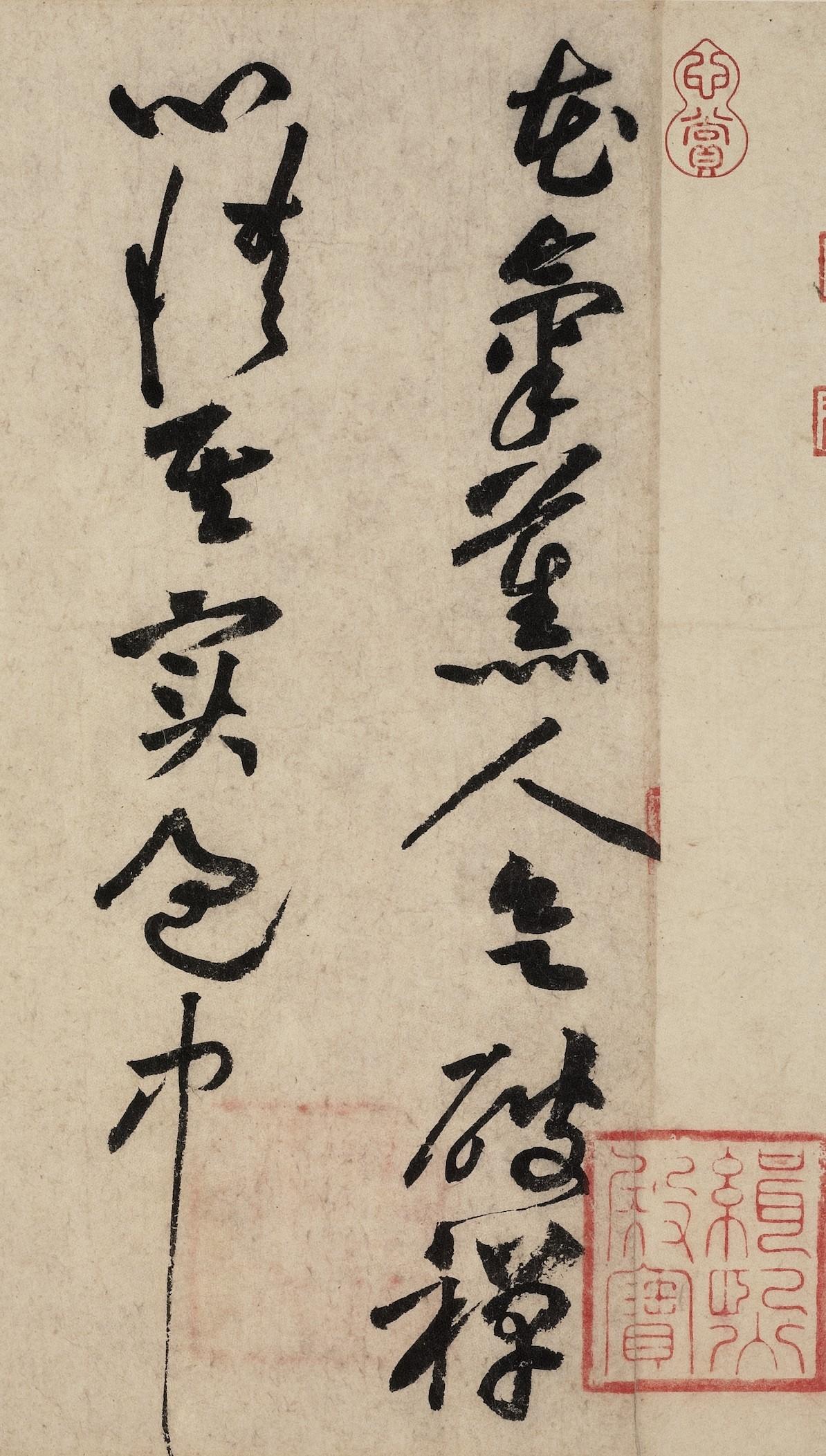

中国书法――最“玄”的艺术

(王艳婷 :陕西师范大学美术学院)

书法实在是最“玄”的艺术,连骨子里都透着玄理,它不像绘画直接展示客观形体,而是通过较抽象的点、线、笔画,使我们从情感和想象中体会到形象里的骨、肉、血。

一、从文字的起源看

通常人们说到汉字的创造者就自然会提到仓颉,关于仓颉造字的说法很多,如:汉武梁祠有仓颉的壁画;山东沂南新发掘的汉画像墓,就有关于仓颉造字的故事;《淮南子》中也有“昔者仓颉作书”的记载;许慎《说文解字・叙》中也有仓颉“初造书契”等。有学者分析:当初人们之所以要说汉文字是仓颉所创造,而且将其神化为“四目灵光”的奇怪人物,“生而能书,及受河图禄字,于是穷天地之变,仰视奎星圜曲之势,俯察鱼文鸟羽,山川指掌,而创文字”,意即完全是由于神授所致,使文字神秘化。虽然仓颉造字只是一个神化,但我们的祖先却认为文字有通天地,感神灵,慑鬼驱邪的力量,所以仓颉造字时,才会“天雨粟,鬼夜哭”。这种最初的文字观,延续而下,便是后世书吉语以祈福,书咒语以驱邪的习尚。

其实,汉字在创造使用之初,都只是人的约定俗成的图形符号。中国汉字的起源,根据近年在河南舞阳贾湖新石器遗址出土的甲骨所显示的契刻符号,发现它早于安阳殷墟的甲骨卜辞4000多年,比素称世界上最早文字的古埃及纸草文也要领先许多年,据碳―14测定,该遗址距今有8000余年之久。这批契刻符号的形体与安阳殷墟甲骨卜辞的某些字相近似,可知二者是一脉相承的。

古人十分崇尚迷信,凡遇有祭祀、征战、疾病、田猎、气象、出入、年成等,事先总要靠占卜来预测凶吉,以决定是否来做这些事。占卜之后,就在甲骨上刻下所占卜的辞和有关的事情内容,这种文字主要用金属刀具刻在龟甲、牛胛骨、猪骨、羊骨、鹿骨、兽头上面。人们把这种文字叫“甲骨刻辞”或“卜辞”,简称“甲骨文”。

文字发展到殷商已到了成熟阶段,而人们对文字尚怀着诚惶诚恐的敬畏之心,文字被用来测凶吉之用,宗教的精神早已注入文字中,尤其到了汉,汉儒提倡孔学的文教主义,于是文字又被视为文教的象征。在这些观念的作用下,中国人将文字视为至神至圣的“灵物”,将文字刻铸于金石,其用意是永存不灭,立石铸鼎以纪功德,彰明业绩;书写于纸帛上,悬之显要,即足以驱邪祈福。直到今天,民间仍如此,认为:写一“福”字张之门首,便可招福;写“寿”字则可延年;写“姜太公在此诸神回避”,即可辟邪。

远古以文字为“图腾”,为“族徽”(远古文字中的族徽文字,多为动物之象形,以此为一氏族之徽记)。时代向前发展,旧观念被注入新的审美情趣,但中国人对文字仍怀有神圣,敬畏、尊重的情感,在此审美的精神中,仍隐隐含有远古精神的遗绪,潜意识中未尝没有宗教情绪。

二、从书法形式上看

“玄”渊源于《老子》第一章:“玄之又玄,众妙之门”。玄即玄远、深远的意思;玄又是黑色的意思。中国书法艺术选择了黑、白,含有东方哲学的深奥精神。黑与白;虚与实,即对立又统一,变化无穷,玄妙至极。从色彩上说,黑与白本是对立的,但二者又极度冲融归于无极,道家“无”的观念对书法艺术追求“空白”情韵的形式有重大影响。

中国书法主要以线(而不是像西方绘画那样主要以色)为表现手段。线是以白为前提的。没有白,就无法凸现线的黑。白,一开始就是中国书法造形表意的重要手段,是中国书法艺术的生命。中国书法艺术中的“白”或“无”,不是消极的、绝对的、无生命的;而是一种积极的、相对的,又充满无限内涵的。这种“白”或“无”,由于满足了人的生理和心理的需要,因而以不同的形式贯穿于中国艺术的各种形式之中。如中国画中的“空白云烟”,音乐中的“弦外之音”,诗词中的“言外之意”,都与中国书法一样,使人从无中看到有,从虚中看到实,从空白处看到无限的内涵,从而获得自由、充实而又多样化的审美愉悦。

中国书法的“计白当黑”。正是从老庄哲学中来的。在老庄哲学看来,一切对立的两极都相辅相成。在书法中,“黑白相依”,“有无相生”。黑,必须依白、无而存在;白,无一定要依黑、有才鲜明。正如古人所说的:“书在有笔墨处,书之妙在无笔墨处,有处仅存迹象,无处乃传神韵。”近代书画家黄宾虹也强调“知白守黑,得其玄妙,未易言语形容。”从古至今,高明的书法家不仅在理论上重视空白,而且在创作实践中坚持“以白统黑”,凭借娴熟的笔墨功夫,在创作时眼不看笔,注意力全在空白处,使全幅作品的空白处留得大小相间、疏密相间,从而使整幅作品黑白相间而又气脉贯通。

三、从书法审美上看

书法美的表现,不外有“实”与“虚”两个方面。“实”的方面是有形的,它包括用笔、结构、章法等内容;“虚”的方面是无形的,包括神采、气韵、意境等内容。两方面相互依存,相互为用,共同表现出书法作品的审美价值。

书法最高层次的“美”必定“若自然”,也是不可言喻的,因为它是“道”的精神体现,《老子》第一章就指出“道可道,非常道”。道家所倡导的追慕自然的思想成了后世书法反雕饰华丽之风的精神依据。而在西方,字体、笔迹,不过是符号而已,并未包含那么多的玄思妙理。

道家美学为中国的书法艺术提供了一种唯美的审美境界,它的最大特征就是“虚静”。虚静的美学思想来源于老庄哲学。老子说:“致虚极,守静笃。”(《老子》十六章)“虚”、“静”是指心境空明、宁静的状态,老子认为,只有如此,才能认识万物的本源――道。庄子加以发挥,主张绝圣弃智,认为只有虚静之心才可能获得“大明”。

虚静美学思想影响到中国书法艺术,使其能积极利用虚实和黑白来构建有无相生的灵动空间。在虚静美学的思想影响下,书法创作注重消除创作思想上的杂念,达到空无,从而使精神高度集中,心无尘喧,以虚静为人格的涵养方式,达到与艺术构思结合,以其空灵召唤无限的物象。书法家一旦获得了虚静的审美胸怀,他就能从各种世俗的功利的束缚中解脱出来,不为“迫于事”所干扰、所分心,从而使书法创作达到高度集中、专心和升华。宗炳在《画山水序》中说:“圣人含道应物,贤者澄怀味象”,这里的“味”不是味觉的“味”,而是一种精神的愉悦,是审美的“味”。“澄怀”则是承至老庄美学。宗炳认为“澄怀”是欣赏自然美的前提,只有以虚静的精神状态才能从自然本身得到审美感受,即:只有澄怀才能味象。

四、从书法创作上看

书法审美,历代都有所偏重,而大的框架,却是魏晋人构建起来的。三国、魏晋,300余年间,世风好文尚玄,至魏晋时代,书法从不自觉的追求转向了自觉的追求。技巧论,创作论,审美论的大框架,也构建于这个时代。而其艺术哲学的灵魂却是“法自然”的观念。

这种尚自然的思想早在东汉蔡邕的《笔论》及《九势》中已表现得很充分。《笔论》不是谈工具,而是讲创作者的精神状态,《九势》则是论述运笔原理。两篇短文,几乎都从哲学思想的高度来阐述创作时的心理及技巧。这是难得的从艺术角度谈书法的材料。在《笔论》中,他说,书者,散也。欲书,先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山免豪(毫)不能佳也。夫书,先默坐静思,随意所适。言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若善,若虫食叶,若利剑长戈、若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。

大体分析一下,从开始到“不能佳也”,是创作心态的一般原理,只有从尘事中解脱出来,心不染尘,使精神自由空灵,才能开始作书。从“夫书”到“无不善矣”,是讲作书时的精神准备,颇近《庄子》的“凝神”。从“为书之体”到结束,是说创作者心中应存其意象,使每字各具神采,象大自然中林林总总的万物一般。

在《九势》中,有一段说:“夫书,肇于自然,自然即立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。这几乎是《易》学精神移用到书法理论中来了。

在汉代,儒生多宗阴阳,魏晋则尚玄学。书法之所以能成为一般文士的喜好,正应合了此种社会的精神需要。同时,从东汉以来的贵玄言思潮,在客观上为书法确立其理论框架做了思想上的准备。

魏晋时期是我国历史上一个动荡时期,受多元化的社会文化影响。这一时期所具有的独特性与历史意义是不容忽视的。魏晋时期玄学作为主要思潮,带动着当时的社会风尚,并对艺术创作有着深刻的影响,对艺术理论的形成有着巨大的推动作用。

魏晋玄学的兴起是经过历史发展和整合的结果,在丰厚的思想根源――老、庄、《易》三玄的相互靠拢,接近和融合的过程中,佛教的传入和逐渐盛行并与之相互合流,从而使释家的“空”,道家的“无”,玄学的“玄”融为一体,成为魏晋士人的思想基础。为书法家的创作意境,营造了极佳的氛围。士人以旷达超俗、不涉世务为清高,以高谈玄远、轻毁礼法相标榜。他们尊重人格上的独立,主张无为与真率;他们蔑视礼教,轻视轩冕,寄情山水,品第风流,过着极为自由潇洒而又闲雅的生活,表现了晋人空灵的精神境界。也正因为如此,晋人创造出了后人无法企及的书法韵味。中国的书法到了魏晋时期才真正步入自觉,玄学的盛行导致了个性的自由和向自然的贴近。士大夫们对自然美的欣赏已不再局限于“仁者乐山、智者乐水”的比德范围,而转变为追求内在的平和、平淡、雅致、自然的自觉状态。

中国书法实在是太“玄”了,难怪沈括在《梦溪笔谈》中列“书画”一门说“书画之妙,当以神会,难以形器求也。”

参考文献:

[1]李鑫华.中国书法与文化[M].北京:中国和平出版社,2003,(5) .

[2]陈思.书苑菁华[M].北京:图书馆出版社,2003,(10).

[3]姜澄清. 中国书法思想史[M].郑州:河南美术出版社,1997,(7).

[4]李建中 高华平.玄学与魏晋社会[M].石家庄:河北人民出版社,2003,(1).

[5]傅佩荣. 傅佩荣解读老子[M].北京:线装书局,2006,(8).

鲁公网安备37020202000780号

鲁公网安备37020202000780号