文人书法:字迹与作品的保存与废弃

敝人自疫情前夕开始挥笔弄墨,除去旅行几无一日中辍,如今已是书法四龄童。拙字多次被看到的朋友称作“文人字”。老夫一介文人,但拙字不是文人字。窃以为世上已无文人字。故任凭拙字美丑高下,都与文人字无涉。

“文人字”是与“书法家的字”有别而得名的。说文人字当然是指“毛笔文人字”。硬笔书法不成气候,流派之分无从谈起。

书法家可以是文人。董其昌,文徵明,何绍基,郑孝胥,三位进士,文某无科名但参与纂修史书,故都是文人。但因为写了太多的礼仪装饰用字,四人的书法不会被视为文人字。再看晚近的书法家。沈伊默(1883-1971)是北大教授,启功(1912-2005)是北师大教授。他们一生中书写并流布于社会上太多的装饰用字,他们是文人,但其字也不是文人字。文人字另有所属。

文人字作者写的绝大多数是实用字,文牍、书信,等等。实用与装饰的风格迥然有别。写惯了文牍的人,偶尔写几幅装饰用字,也带有多年笔耕留下的风格,故其字被称作文人字。文人字存在的前提是,其书写者们有毛笔书写文牍的半生经历。且举例说明。七十年代中叶,某出版社编辑看到梁漱溟(1893-1988)的字迹惊叹,邀请梁先生书写一本供学子临摹的字帖。那时梁先生虽无正事可做,仍一口回绝。窃以为内中或有壮夫不为的情志:吾字不为装饰用,不作稻粱谋。冯友兰(1895-1900)与梁公相仿佛,写了大半生的毛笔字,却鲜见其写装饰字,但也有。李泽厚先生的书房里挂着冯先生撰书的一副对联“西学为体中学为用,刚日读史柔日读经”。其弟子刘东对敝人说:冯先生写了一辈子毛笔字,写这幅对子时书艺炉火纯青。李慎之(1923-2003)晚年想请人写“养天地正气,法古今完人”,不知何处看到历史所张政烺先生(1912-2005,1936年毕业于北大历史系)的字,他不认识张先生,屈尊社科院前副院长的身份请人代向张先生求字。政烺先生说:年岁大了,手抖,待我状态好时。慎之嘱咐中间人:老先生认真,千万不要催。乃至慎之最终也没能等到这幅字。在硬笔进入中土之前,哪个中国人写字不是用毛笔,而写字的人中有几个是大量产出装饰字的书法家。众多的书写中,文化更高一点的人写出好于常人的字,就被称为文人字。与礼仪用字相比,文人字的风格应该是更为朴实。慎之显然是喜欢文人字。

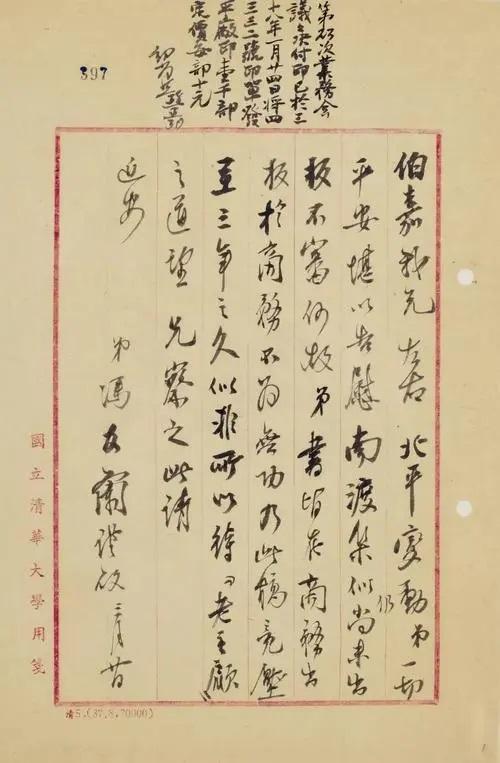

梁漱溟书法

如今,产生文人字的生态已荡然无存。原因自然是西学的冲击。冲击之下,废除了科举,进入中土的奇技淫巧中夹带着西方的书写工具:钢笔、铅笔。毛笔与硬笔之战即刻开启。1912年中华民国教育部颁布《普通教育暂行课程标准》。几年后教育部的《小学课程暂行标准试验结果》说:“如果在现在时候学习写字仍和从前一样,只用软笔不用硬笔,实是一个大大的错误。”商家岂能作壁上观。1929年派克笔公司在《申报》搞征比赛文,其中一个题目是“毛笔与钢笔优点之比较”。特聘沪江大学校长刘湛恩博士、复旦大学校长李登辉博士、上海公共租界市议会华董袁履登先生为评判员。应征用毛笔或自来水笔写均可。派克公司一定信心满满,因为硬笔书写之便利快捷是不争的事实。笔者尚未搞清,一年级小学生写字不用毛笔,以及小升初考场上不用毛笔,是自何年开始。家兄是1942年生人。1947年他在沈阳入小学一年级时,写字统统是用铅笔。1955年北京小升初的考场上他与全体考生用的都是钢笔。他今年82岁。这年龄以下者从入学开始,没有用毛笔的,除了平均每周不到一节的毛笔课。他们不是也一直在写字吗?须知,我们讨论的“文人字”是毛笔字。硬笔字与毛笔字差异悬殊。简言之,写硬笔字笔法上没有“提按”,故笔道上缺少粗细方尖圆之万般变化。今日的80岁以下的人,自拿起毛笔始,写的就不是实用字,想的就是写好看的装饰字。他们走的路子本质上与职业书法家并无二致,均为美术而非实用,差别只是水平。故再不要说文人字,它早就断根了。更有科技革命与时俱进。以后的学生多是敲键盘或语音输入,实用性写字日益成为稀罕事。少数写字的人从事的是艺术实践与卖字生意。

冯友兰书法

冯友兰书法

文人字没有了,文人的书法作品存在吗?存在,且这正是敝人写毛笔字的动力所在。文人的书法作品与职业书法家作品的差异,不在字体字形,而在作品中的文字内容上。几十年来职业书法家文化水准下降,是文人书法作品可望形成风格的前提。不然差异也会有,比如启功与梁漱溟书法之不同,但不会像今天这么突兀。当然,在明清民国几乎就没有职业书法家群体。这是另一件怪事,此处不赘言。

启功先生说过:很多人临过无数次欧阳询《醴泉铭》,几人能讲出其文字内容。即大多数临帖者只看字形,不问内容。职业书法家们的问题刚好在另一端,他们努力展示字形之美,不甚关心也没有能力提升其作品中的文字内容。从敝人开始写作书法作品时,就以为这是我们文化人书法作品的用武之地。我晒字不久见到阿城兄,他劈面就说:写时评书法啊,稀罕。我是有话要说,借助有视觉冲击力的书法来呈现。但因主客观的原因,偶尔写几句时评之外,我想开辟更多的书法内容。诗文是书法作品的传统领地。职业书法家作品的苍白之处是重复陈词。这些词本来很好,但再好也不能总是这些,那会烦死人的。中国古今文化中有无穷的好诗文。如此,你写烂熟的,我寻生僻的。和亡友王学泰交往时,他一再盛赞聂绀弩的旧体诗。我买来《聂绀弩旧体诗全编》,过了一遍,书写了我最痴迷的几十幅,譬如“男儿脸刻黄金印,一笑心轻白虎堂”。写古诗文,刻意绕开大家最熟悉的诗句。过了一遍《辛弃疾全集》,不写“醉里挑灯看剑”,写“铮然一叶,天下已知秋”,“怕是曲中犹带楚歌声”,“吾庐小,在龙蛇影外”。写李清照《金石录后序》中的句子“几案罗列,枕席枕藉,意会心谋,目往神授,乐在声色狗马之上”,那是当年最打动西南联大学子的篇章。过了一遍《杜甫全集》,不写“星垂平野阔”,写“检书烧烛短,看剑引杯长”,“盛夏鹰隼击,时危异人至”。

《聊斋志异》在我心中占据特殊的地位。中国古人一向重文章诗赋,轻小说。从“小说”的名称就可看出。《聊斋》又是如此异端的小说。但它深深地打动了几代文人。《聊斋》好,这首先是一种感觉,在心里弥漫。说出它好在何处,则要诉诸理性思考,而理性却是狭窄的。对《聊斋》的第一波理性思考是在“异”上展开的,支持者为异的合法性辩护。第二波是猜测《聊斋》是蒲松龄不幸遭遇的表达。第三波思考落实到了文字,以清人但明伦为代表。他的观点也帮助我明白了自己为什么如此喜欢《聊斋》。在我心中,狭义的小说元素甚至排不到第一位。笔者有幸与不幸是个中国文人,我们太重视文字了,而《聊斋》的文字太精致。特异的故事情节,对人性的独到理解,极端精致的文字,三位一体。离开了前两者,文字将是空洞的。窃以为,中国古代最好的文字是《史记》和《聊斋》。前者讲述历史,后者讲述“异史”(蒲松龄愿意这么看,其实是怪事与异理之结合)。司马迁自称太史公,蒲松龄自称异史氏。敝人不以为唐宋八大家的文章是最好的文字。过多的抒情使得他们的很多文字空洞。而抒情的最好形式是歌咏,其次诗词,再次才是文章。最好的文字要么是写史,要么是写故事。

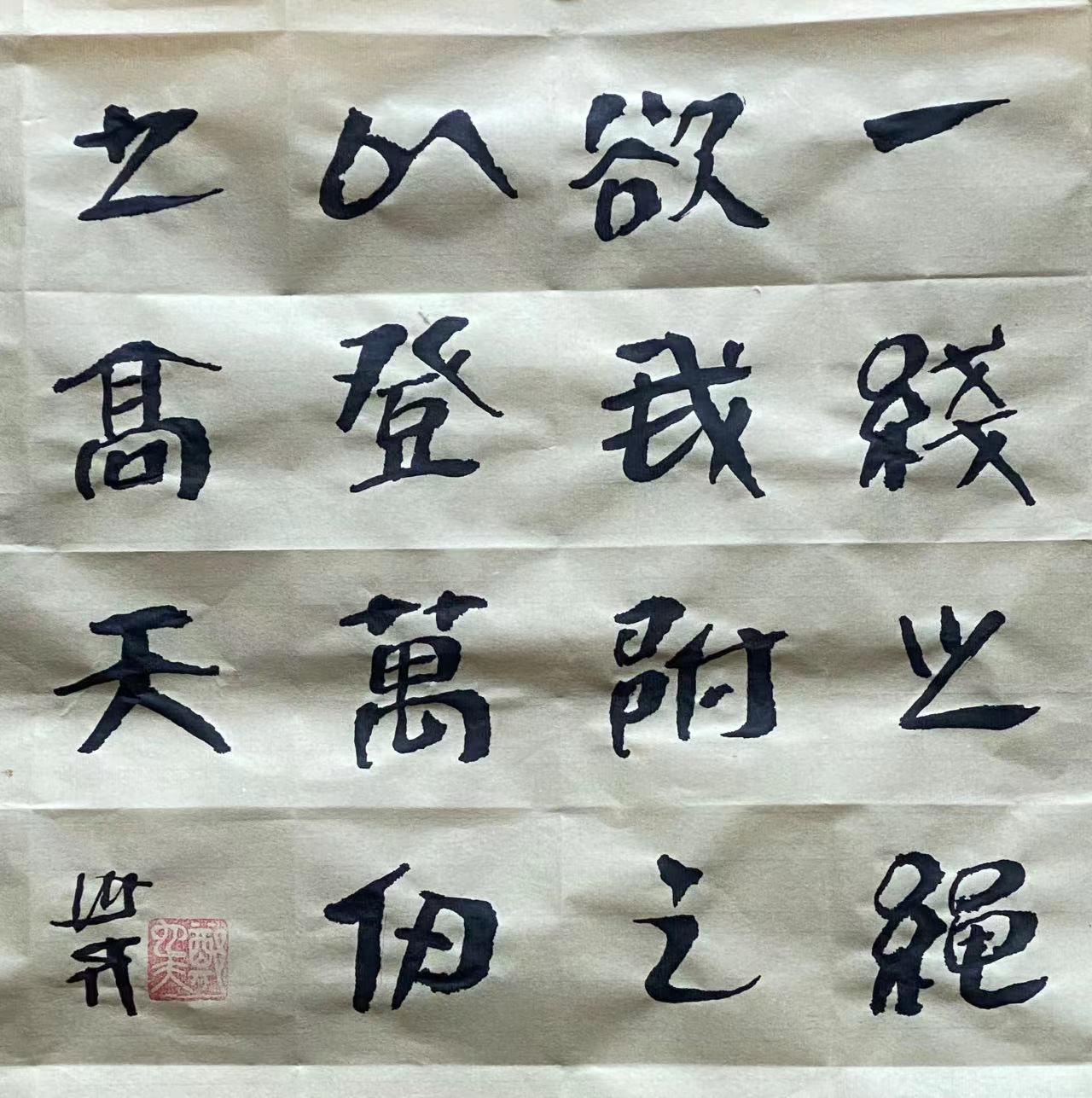

笔者书写了七十段《聊斋》中的文字。譬如“尔狐如我狐否”,“不必与人争此泉下物”,“我虽鬼,故人之念,耿耿不去心”,“每闻琴瑟之声,则应节而舞”,“一线之绳欲我附之,以登万仞高天”,“出刀挥之,豁然头落。数步之外,犹圆转而大赞曰:好快刀”。一个四龄童的字肯定是不入流的。但敝人以为,写《聊斋》对字体的要求是苛刻的。欧体、赵体,恐怕都不适合。跳舞的汉简与吟歌的《聊斋》,堪称绝配。敝人心仪的书法正是马王堆简帛。故放肆写一把。

郑也夫书法

敝人不喜欢草书。以为与文字内容联手,书法的视觉效果才能完全释放。我相信多数读者与敝人一样不识草书,如此它对读者的作用力丧失半数。从形体上我喜欢篆字超过草书,因为前者更有古趣。但我不打算多写篆字,如果写,一定挑选容易识别的,或经改良容易识别的,还是源于重视文字内容的力度。

我近日过目了《禅宗杂毒海》的八百首诗词。书写了其中一百段诗句。不能都读懂。但诗无达诂,况禅师偈语。朦胧不解中仍感到那些诗句的冲击。譬如,“疑团破尽鬼分赃”,“驴事未了马事到”,“无底船招旧住僧”,“针头削下三觔铁,与你前途铸脊梁”。必须坦白,敝人是个僧道无缘的怀疑论者。寻找书写内容时看中《杂毒海》,是因为它能给我很大的想象空间。是以为文人书法作品的特征,在于让文与字联手,将极富魅力的文字纳入书法作品中。

以上是我对文人字已不存在的解说,及对写作文人书法作品的尝试。

鲁公网安备37020202000780号

鲁公网安备37020202000780号